NEWS dynamics

——

导读:脱贫攻坚战取得全面胜利后,防返贫工作成为巩固脱贫成果、衔接乡村振兴的核心命题。五年来,各地纷纷建立动态监测和帮扶机制,累计帮扶易返贫致贫人口超千万人,守牢不发生规模性返贫致贫底线。我国即将进入“十五五”时期,社会发展面临各方面的不确定性,基层减负背景下,探讨性地提出工作优化建议。

关键词:防返贫、动态监测和帮扶机制、返贫致贫人口、内生动力、智慧监测

党的十八大以来,我国历史性消除绝对贫困,但脱贫基础仍需夯实。我国脱贫人口基数大、区域发展不均衡,“十五五”时期面临新挑战:一方面,脱贫地区发展不均衡问题突出,部分县域产业抗风险能力弱、就业稳定性不足;另一方面,基层减负背景下,传统“指标考核驱动”的帮扶模式难以为继,暴露出动态监测滞后、政策衔接断层、群众参与度低等深层矛盾。党的二十大报告指出,要“增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力”,要求突破传统“输血式”帮扶的路径依赖,激活防返贫工作效能。

一、工作现状:防返贫总体工作成效显著

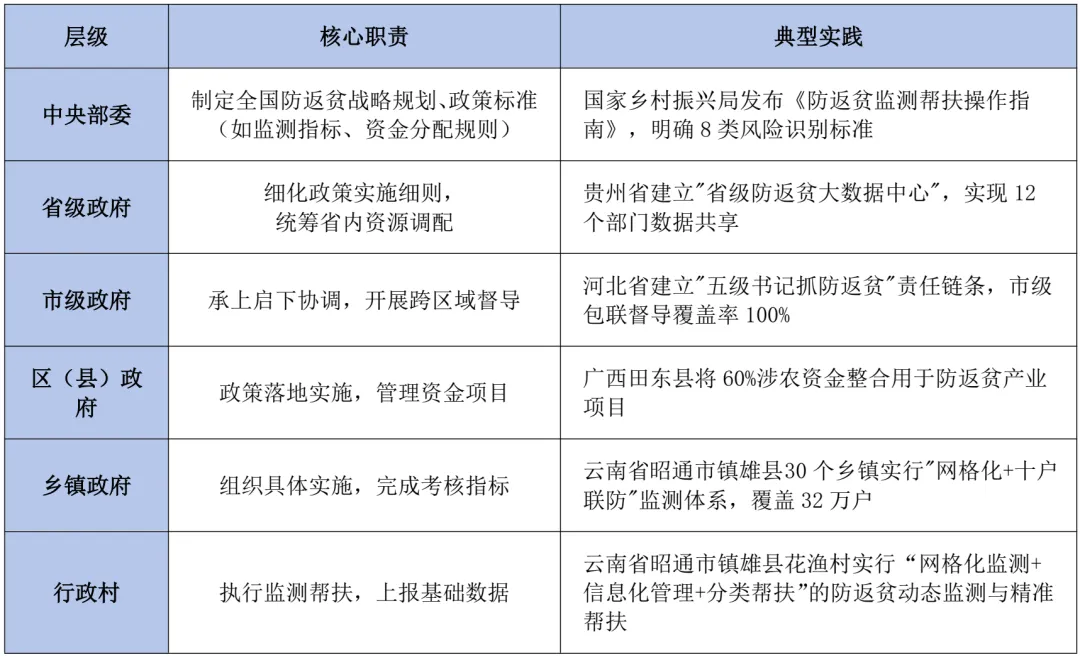

我国防返贫工作主要实施防返贫工作"中央决策→省级部署→市县落实→乡村执行"的政策传导与执行体系,实施中央对省级开展防返贫成效考核,省级对市县实施"红黄牌"预警管理机制,各层级职责清晰,政策传导高效,政策落实有力,防返贫工作的典型经验不断涌现。

五年来,全国防返贫监测帮扶成效显著,已建立快速预警响应机制和动态跟踪管理,强化政策兜底与能力提升,长效机制逐步完善,有效守住不发生规模性返贫致贫底线。主要体现在:一是监测机制高效运行,中西部22省识别时间缩短至15天内,实现“早发现、早干预、早帮扶”;二是精准帮扶全面覆盖,脱贫地区540多万监测对象稳定消除返贫致贫风险,其余监测对象均落实帮扶措施;三是资金投入力度大,中央财政安排6731亿元衔接资金,推动产业就业帮扶,脱贫县农村居民收入增速连续四年快于全国;四是技术手段创新,依托大数据平台、“一键报贫”系统等实现智能化动态管理,数字画像精准施策等。

表:防返贫政策传导与执行体系

二、工作难点:多重因素抑制主观能动性

当前防返贫工作主要遵循“自上而下”的既定模式与流程运行,上级部门依据宏观政策目标与整体规划制定统一的防返贫战略框架、政策细则以及任务指标体系,随后层层分解下达至各级地方政府及基层组织,取得了较大成效,但在工作推进中,尤其是在新形势下,也存在一些需要改进之处。

(一)基层需求与顶层设计的联动有待进一步完善

防返贫监测政策通过“顶层设计”形成高度细化的指标体系(收入核算标准、排查频次等),保障了政策统一性,但是对基层需求和反馈采纳不充分。一是基层反馈多依赖阶段性调研或报表,缺乏常态化、多维度的信息收集渠道,易导致需求识别片面化;二是跨层级协同存在难点,政策制定部门与执行层信息不对称,易出现“政策悬浮”现象;三是反馈闭环缺失,政策调整对基层反馈的响应滞后,缺乏动态评估与修正机制,部分问题因长期积压易形成治理盲区。

(二)监督考核与工作实效有待进一步融合

当前监督考核更侧重任务完成情况与程序规范,一定程度上强化了政策执行力,但在关注实际成效和基层创新方面仍有提升空间。部分考核方式如“一票否决”虽有助于压实责任,但也可能抑制干部反馈问题、提出建议的积极性。面对多重考核压力,一些干部出于稳妥考虑,更倾向采取程序化、易量化的工作方式,对探索创新性举措存在顾虑,影响了工作的灵活性与主动性。现行考核机制在激发担当作为、鼓励因地制宜创新方面,还需进一步完善。

(三)正向激励机制仍有扩大空间

当前基层防返贫工作人员在激励方面仍存在一定短板。尽管精神鼓励较为常见,但与工作付出相匹配的其他形式激励和职业发展空间相对有限,在一定程度上影响了干部积极性的持续发挥。特别是在一线承担大量排查、监测任务的基层干部,面临收入水平不高、晋升渠道狭窄等现实问题,部分人员逐渐出现动力减弱的现象。如何构建更加科学有效的正向激励机制,仍是当前防返贫工作中需要重点完善的内容。

(四)工作强度对治理效能提出挑战

当前基层防返贫干部普遍面临任务繁重、职责交叉等现实压力,一定程度上影响了政策落实的精准性和工作效率。除日常帮扶工作外,还需承担大量填表报数、迎检考核等事务性任务,部分精力向材料整理倾斜,难以聚焦实际问题。乡村振兴、生态保护等多项职能叠加,加上临时性、突发性任务增多,岗位职责不断拓展,干部长期处于高强度运转状态。这种局面既影响政策执行效果,也可能加剧人才流失。如何通过合理减负、优化考核与加强保障,提升基层治理效能,有待持续探索。

(五)资金保障模式有待进一步探索

当前防返贫资金使用仍以事后补救为主,风险预警与资金响应之间的衔接尚不够紧密,资金投放的时效性和精准性仍有提升空间。一是财政拨付流程较长,从风险识别到资金到位周期偏久,难以及时应对突发情况;二是资金监管手段相对传统,群众参与监督的渠道不够畅通,影响使用透明度与规范性;三是灾害救助、低保发放等环节手续较为繁琐,理赔周期较长,一定程度上削弱了帮扶效果。如何加强资金统筹、提升响应效率,仍是完善防返贫保障机制的重要方向。

三、对策建议:多举措激活基层工作主观能动性

当前,我国脱贫人口基数大、区域发展不均衡,防返贫工作面临动态监测滞后、内生动力不足、政策衔接断层等深层挑战。党的二十大报告指出,要“增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力”,要求突破传统“输血式”帮扶的路径依赖。在现有 “自上而下”工作机制的基础上,构建基层需求反馈与创新体系,提升基层工作能动性和创新动力,构建“自上而下”制度保障与“自下而上”主体激活的协同治理新范式。

(一)构建基于基层需求和反馈的政策规划体系

基层干部身处一线,对当地风土人情、贫困家庭状况了解较为深入。顶层设计与基层需求深度链接,既能增强政策靶向性,又能提升基层落实主动性,真正实现防返贫工作从"政府端菜"向"群众点单"的转变,为乡村振兴注入持久内生动力。建议中央部委建立常态化基层调研机制,通过驻村蹲点、入户访谈、大数据分析等方式,系统收集脱贫地区产业短板、就业难题和群众诉求。政策制定前,依托政务平台开通"政策直通车"模块,实时接收基层干部、驻村干部和群众代表的在线建议,确保政策设计精准对接一线需求。在政策草案形成阶段,组织基层代表参与专家论证和风险评估,对产业发展补贴、就业帮扶等关键条款设置听证环节,将"土办法"转化为制度性安排。政策执行过程中,建立容错清单,明确探索性政策试点的免责边界,保护创新积极性,并配套建立动态反馈机制,允许地方根据执行偏差提出调整申请,形成"政策实施-试点验证-优化迭代"的闭环体系。

(二)建立双向联动的反馈考核机制

当前防返贫考核多侧重指标完成度的“单项输出”,忽视基层实践反馈,导致政策适配性不足、执行成本过高。建议建立“考核—反馈”双向联动机制,提升考核精准度,并推动政策规划与基层需求同频共振,实现防返贫工作从“被动应对”向“主动治理”的升级,为乡村振兴筑牢长效防线。一是考核指标设计阶段嵌入基层意见征集,通过驻村干部、脱贫户代表参与的座谈调研,将产业发展瓶颈、就业帮扶难点转化为差异化考核权重;二是考核过程中增设动态反馈通道,利用数字化平台实时收集政策执行偏差,对“急难愁盼”问题启动指标弹性调整程序;三是考核结果运用环节引入“双向评估”,既评价地方落实成效,也评估政策科学性,形成“问题清单—政策优化—激励约束”的闭环。

(三)健全激励机制及人力保障

激励“晋升有通道、贡献有回报、创新有包容、发展有平台”的晋升及激励体系,激发基层干部内生动力,推动防返贫工作从“被动应对”转为“主动作为”。一是强化分层分类培训,定期举办产业规划、财务管理、信息系统操作等专项培训班,提升专业能力;建立“导师制”帮扶,由经验丰富的干部“传帮带”。二是拓宽晋升通道,设立乡村振兴专项职级序列,优先提拔实绩突出者,对重点地区实施“定向遴选”,放宽年龄、学历限制。三是优化奖惩体系,设立防返贫绩效奖金,按工作成效差异化发放,对推动重大项目者给予专项奖励。四是强化精神激励,开展“乡村振兴先锋”“防返贫先进个人”评选,授予荣誉并广泛宣传。五是通过政府购买服务引入社工、农技员或社会调查评估等专业力量,缓解基层技术短板与人力瓶颈,有效提升工作效能。

民生智库协助开展脱贫户调查回访

(四)提升防返贫监测智慧化水平

融合卫星遥感、物联网、智慧监测等技术,提升防返贫监测智慧化水平,减少基层工作量,提升工作效率。一是引入高分辨率卫星影像分析技术,对易地搬迁安置区、地质灾害隐患点等区域实施季度扫描,自动识别住房安全变化。二是搭建智慧化监测系统,为重点监测户安装智能水表、电表,通过用水用电量波动预警生存状态异常,对农业生产经营、基础设施运行等情况进行实时监控,及时发现产业发展问题并预警,为开展针对性的防返贫帮扶提供强有力的技术支撑。三是打造“数字孪生”预警系统,构建"基础属性+行为特征+环境因素"立体画像,自动标注不同风险等级,对预警对象实现精准识别;开发政策干预效果模拟模块,预判产业帮扶、就业培训等措施的减贫效应。四是设置分级预警自动派单,同步推送至干部终端和农户APP;建立标准化帮扶措施数据库,系统自动匹配最优组合方案,如"开发式+兜底式+爱心式"帮扶模式,并开发AI督导系统,自动监测数据更新频率、流程执行偏差等多项指标。

(五)搭建多元化资金保障网络

针对防返贫资金响应滞后、监管偏传统化等问题,建议构建“财政+保险+信贷”协同机制,推动资金使用从被动补救转向主动预防,提升精准性与可持续性。一是建立风险预警联动机制,整合多部门数据构建返贫风险模型,触发预警后启动应急资金“预拨付”,将财政资金优先投向高风险区域,进一步压缩审批周期;二是试点区块链动态监管,将资金流向、成效数据上链存证,开通农户移动端查询举报功能,形成“技术追溯+群众监督”双轨机制;三是深化市场化工具应用,开发“防返贫保”产品,对因灾、市场波动导致的返贫风险实行“财政补贴+商业理赔”(如农产品价格指数保险由政府补贴50%、农户自缴30%);设立小额信贷风险补偿基金,对脱贫户5万元以下贷款免担保贴息,并通过“产业项目贷”引导金融机构为带贫企业发放低息贷款。